Même si le français est la langue officielle, nombreux sont ceux qui parlent (voire même écrivent) le shimaore (ou mahorais) et le malgache (ou shibushi), les deux langues principales de Mayotte.

Cependant le mahorais a largement été modifié, notamment du fait des métropolitains.

|

La langue :

La population, qui était estimée à près de 185 000 habitants en 2004, représente un certain brassage ethnique. On y trouve des Austronésiens, des Noirs, des Blancs — appelés M'Zungu (sing.) et Wazungu (plur.) —, des Indiens, des Métis et des Arabes. Les Mahorais forment l’ethnie principale avec 59,4 % de la population. Avec les autres Comoriens habitant Mayotte, ils parlent le mahorais, une langue bantoue appelée aussi shimaoré, pour un total de 71,3 %. Pour les autres Comoriens, le mahorais reste une langue seconde, car ils parlent généralement d'autres variétés linguistiques telles que le grand-comorien ou shingazidja de la Grande-Comore, le mahorais dit shimwali de Mohél ou l’anjouanais ou shindzuani d’Anjouan. Ce sont toutes des langues comoriennes dérivées du swahili appartenant à la famille bantoue; d’ailleurs, la plupart des langues parlées dans le sud de l’Afrique appartiennent à cette même famille. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

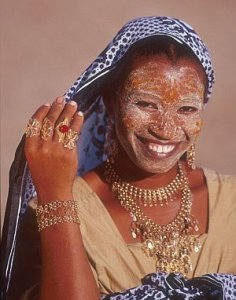

Cultures traditionnelles : La société mahoraise traditionnelle est matriarcale. La femme a un rôle déterminant, des tâches économiques de base à la politique en passant par la vie associative. Une femme à tout âge ne peut que s'épanouir ou aller vers le succès de ses diverses entreprises alors que l'homme a atteint sa plénitude à son mariage. À cette occasion autrefois fort coûteuse pour la gent masculine, la femme reçoit cadeaux et bijoux, autrefois en or, qu'elle portait ensuite pour afficher son statut social. L'autorité de la mère, possédant biens et maisons, forte d'avoir élevé ses enfants et assemblé sa parentèle ou sa descendance, pouvait chasser ou sauver son conjoint lorsque les critères sociaux, communément constatés par la communauté villageoise, avaient confirmé la déchéance maritale. D'une manière générale, c'est l'autorité de l'épouse active qui protège sur ce plan mari et foyer. Il va de soi que l'importance de la sœur d'un mari jouait un rôle crucial en cas de dispute familiale, au cas où celle-ci avait un rang au moins similaire à sa belle-sœur. Le deba est une rencontre sous forme de chant et de danse religieux. Les femmes vêtues de chatoyants lambas au motifs similaires, et assemblées d'après des critères d'appartenance à une même petite communauté forment un chœur lancinant, laissant aux hommes l'apport musical rythmé. Ainsi s'organise une forme de rivalité chorégraphique entre villages. |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

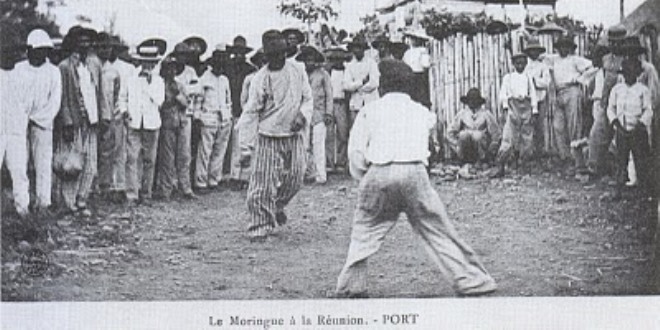

Le moringue :

Analogue à la capoeira brésilienne,

était pratiqué, jusque en fin des années 80, entre villages rivaux. Il

a, actuellement, presque disparu. On peut encore avoir l’occasion

d’assister au (moringue mahorais) durant le mois de ramadan : “Au

coucher du soleil, après avoir bien mangé, les gens se regroupent sur

la place publique, tapent sur les tam-tam et pratiquent le moringue.

La seule différence avec la capoiera est que cette dernière se rapproche d’arts martiaux alors que le moringue n’a strictement aucun enseignement ni règle réellement définie. Mais le “moringue” est considéré, par les mahorais comme un jeu. C’est aussi un moment de convivialité. Les lutteurs deviennent très souvent des amis après la lutte. Les deux sont presque indissociables sur l’Île. La musique traditionnelle marque les étapes de la vie des Mahorais. à chaque rythme, sa danse. |

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Religion : De tradition sunnite, introduite

par des populations arabo-persanes, profondément imprégnée à la culture

swahilie des Comores, religion structurant une société teintée de

croyances africaines et malgaches, l'islam est pratiqué par 95 % de la

population mahoraise. Dès l'âge de six ans, les enfants fréquentent en

parallèle l'école coranique et l'école primaire de la République. Ceci

dit cette double fréquentation est en perte de vitesse du fait de

l'influence croissante de la République française et des médias

français. La madrassa est donc de moins en moins une formalité pour les

mahorais.

La communauté catholique, très minoritaire, formée d'environ 4 000 personnes, ne dispose que d'une seule paroisse avec deux lieux de cultes : l'église Notre-Dame-de-Fatima à Mamoudzou et l'église Saint-Michel à Dzaoudzi56. |

|